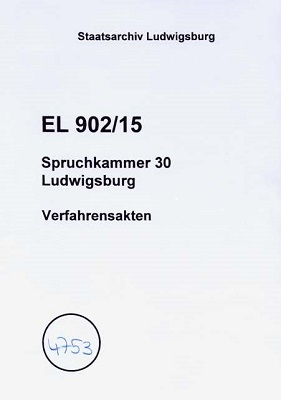

Eine Einführung in die Spruchkammerbestände im Staatsarchiv Ludwigsburg

Spruchkammerakten im Staatsarchiv Ludwigsburg

Vom einfachen Mitläufer bis zum Hauptschuldigen können unzählige Schicksale durch die Akten rekonstruiert oder wenigstens teilweise ausgeleuchtet werden, denn

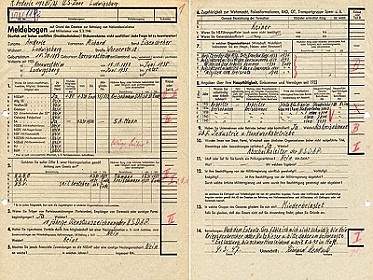

Spruchkammerakten beinhalten zahllose, anderweitig nicht überlieferte Originaldokumente aus der NS-Zeit. Zusammen mit den Zeugenaussagen und Beurteilungen aus der Sicht der Nachkriegszeit bilden die Akten eine Überlieferung höchst unterschiedlichen Materials, das vielfältige schillernde Einblicke in die Zeit von 1933 bis 1953 ermöglicht.

Die Beständeserie EL 900 im Staatsarchiv Ludwigsburg

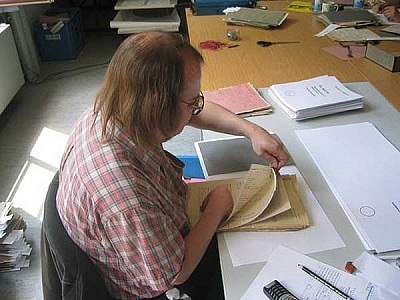

Die Spruchkammerakten bieten sich besonders für Personen- und familiengeschichtliche Recherchen an, d.h. wer z.B. mehr über die Vergangenheit seiner Eltern oder Großeltern in der Zeit von 1933—1945 erfahren möchte, kann im Archiv nach diesen Akten suchen und sie sich bestellen.

Historiker und Heimatforscher nutzen Akten aus dem Archiv, um die Geschichte einzelner Orte oder Stadtteile zu schreiben.

Interessierte der Geschlechtergeschichte werden im Staatsarchiv Ludwigsburg ebenfalls fündig werden: Unter den ca. 500 000 Spruchkammerakten finden sich sowohl Akten von Frauen wie auch von Männern. Es lassen sich daher verbreitete Verhaltensmuster der Geschlechter sowie die dann sichtbaren Abweichungen davon herausarbeiten.

Auch in der Mentalitätsgeschichte bieten diese Akten ein weites Untersuchungsfeld. Gerade in den Spruchkammerakten lassen sich die bis 1945 geltenden Einstellungen und Werte gut mit denen der neuen Zeit vergleichen.

Impressum

Die hier vorgestellten Bilder und Texte wurden im Herbst und Winter 2005/2006 von Friederike Schön im Rahmen ihres freiwilligen kulturellen Jahrs im Staatsarchiv Ludwigsburg zusammengestellt.

Im Frühjahr 2016 wurde die Veröffentlichung grundlegend überarbeitet und dem aktuellen Stand der Akten angepasst.

Die Beispieldokumente stammen aus den Akten EL 902/17 Bü 3974 und EL 903/2 Bü 238.

Inhaltliche Konzeption, Texte und Exponatauswahl: Friederike Schön

Mitarbeit (Texte): Dr. Martin Häußermann, Dr. Christian Keitel, Dr. Stephan Molitor

Inhaltliche und visuelle Überarbeitung (2016): Vincent Lenk