VII. Die Reformation im Kloster Maulbronn

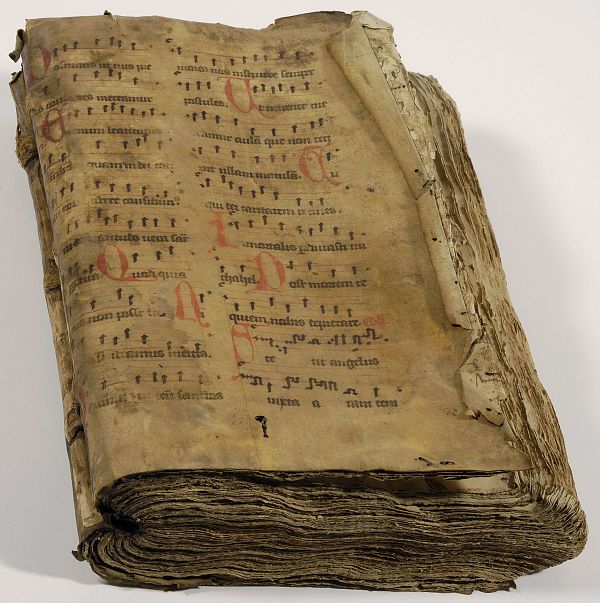

Vorlage: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

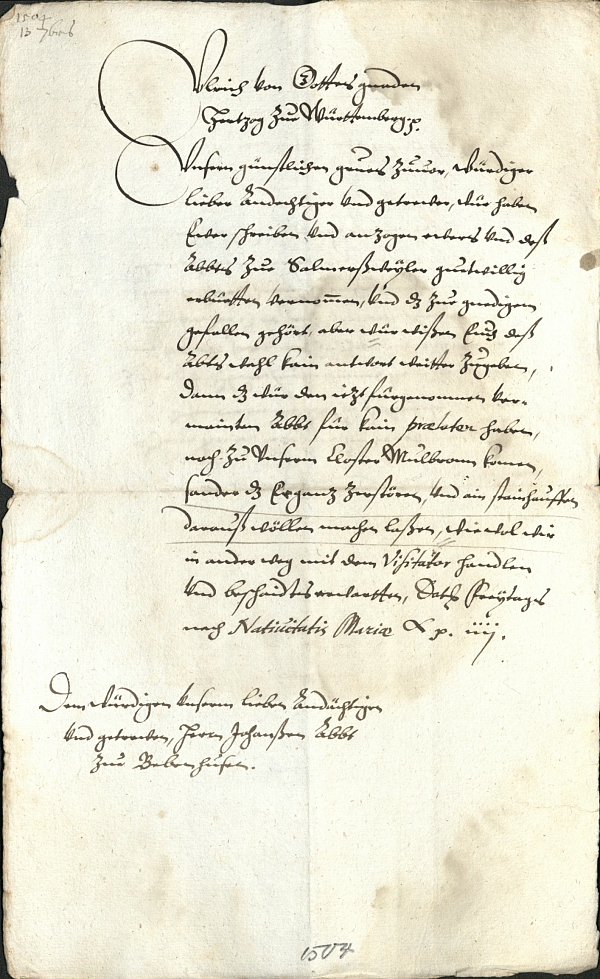

Das Zisterzienserkloster Maulbronn war bereits am Vorabend der Reformation ins Blickfeld des württembergischen Landesherrn gerückt. Die von Herzog Ulrich 1504 mit militärischer Macht von der Kurpfalz eroberte Schirmherrschaft brachte die Abtei endgültig in seinen Einflussbereich. Seinen Herrschaftsanspruch ließ er gleich an mehreren Stellen im Kloster ins Bild setzen.

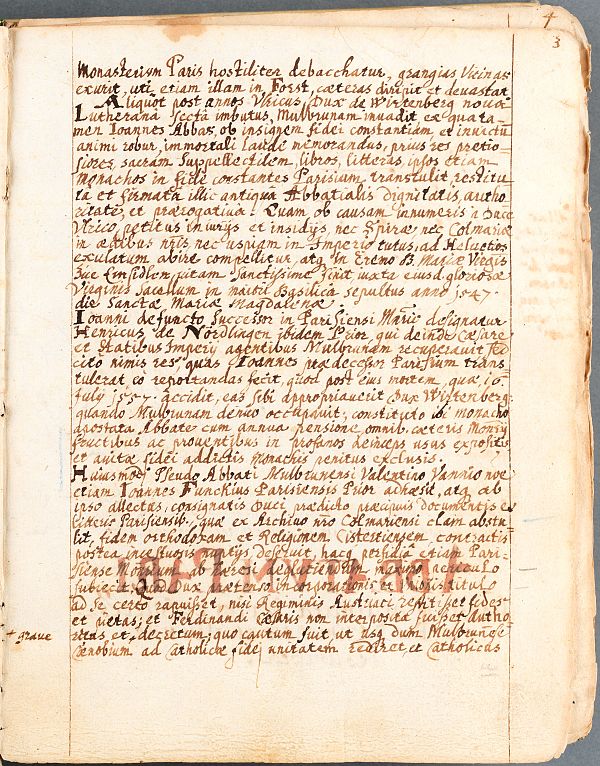

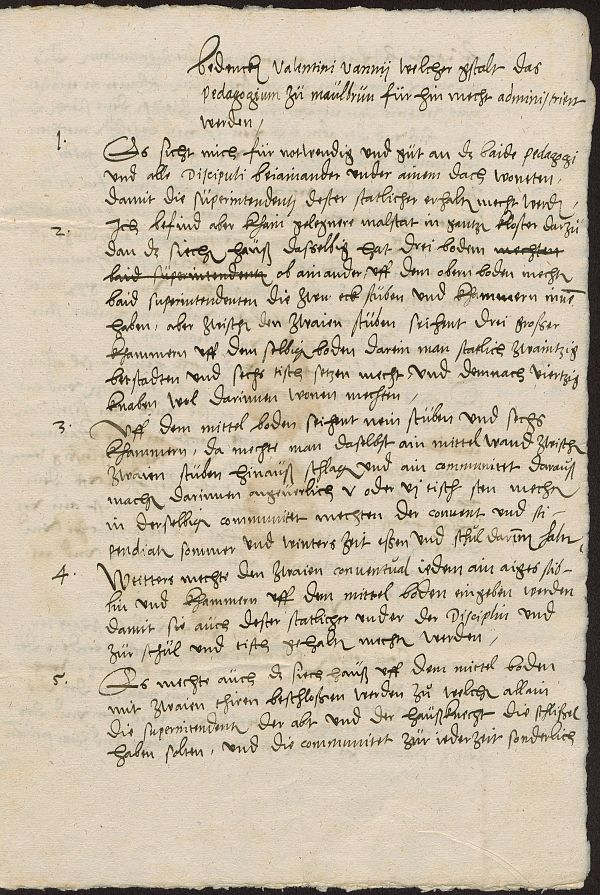

Erste reformatorische Ideen fanden schon bald ihren Weg ins Kloster: Bereits 1522 trat der erste Konventuale, Valentin Vannius, aus dem Kloster aus – er sollte nach Einführung der Reformation in anderer Funktion wieder in Maulbronn tätig werden.

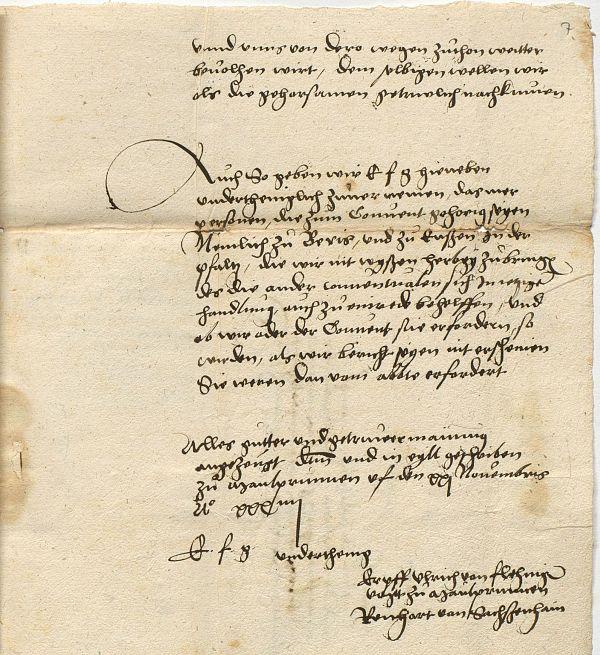

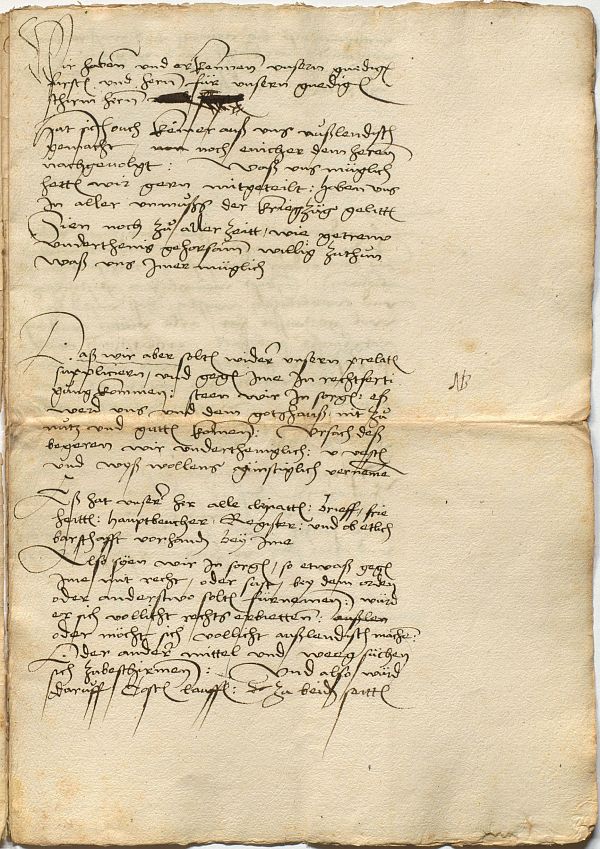

Aufgrund der Erhebung massiver Kriegssteuern nach der Rückkehr von Herzog Ulrich 1534 suchte Abt Johann von Lienzingen im Klosterhof in Speyer mit der Barschaft, den Kleinodien, den Verwaltungsakten und den Siegeln des Klosters Zuflucht und verzögerte so die geplante Inventur des Klostervermögens. Während der Abt vor dem Reichskammergericht eine Klage gegen Herzog Ulrich anstrengte, geriet sein Konvent zwischen die Fronten: Der Landesherr forderte den Gehorsam der Mönche, ihr Abt ermahnte sie aus der Ferne zum Widerstand.

Abt und Konvent waren schließlich 1536 gezwungen, unter dem Schutz König Ferdinands Maulbronn zu verlassen. Sie siedelten in ihr Priorat Pairis im Elsass über. Erst nach Veränderung der politischen Verhältnisse war unter dem neuen Abt Heinrich Reuter 1548 die Rückkehr ins Heimatkloster möglich.

Mit dem Tod Herzog Ulrichs 1550 und der Regierungsübernahme durch seinen Sohn Christoph begann dann eine zweite Phase der Reformation, die auch für Maulbronn entscheidende Veränderungen mit sich brachte. Dort entstand eine der höheren Klosterschulen, die auf ein Studium der Theologie vorbereiten sollten. Valentin Vannius kehrte nun als erster evangelischer Abt und Leiter der neuen Klosterschule in sein einstiges Kloster zurück.

Anders als an vielen anderen ehemaligen Klosterschulorten Württembergs hat sich das evangelische Seminar Maulbronn als traditionsreiche Lehrinstitution bis heute erhalten.